同じパソコンを長期間使用していると、突然HDDが壊れてパソコンが起動しなくなる場合があります。データを保存しているHDDは、パソコンの中でも重要なパーツです。大切なデータを守るには、HDDの寿命が近い時に起こる症状を知ったうえで、適切な対処を心がける必要があります。

ここでは、HDDの寿命の目安や、長持ちさせる使い方についてご紹介します。

1 HDDの寿命は何年?

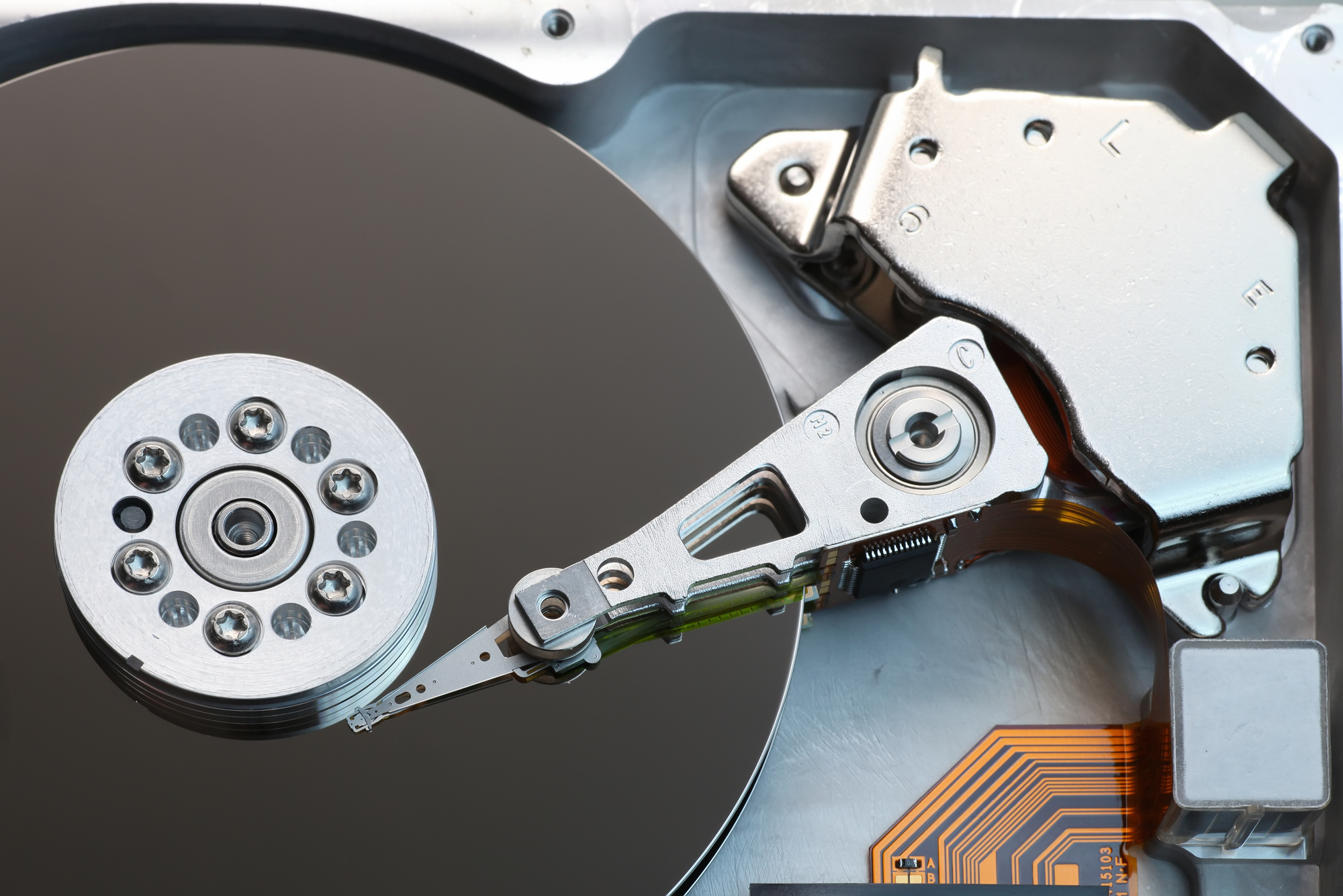

HDDは、主にデータを読み書きする「磁気ヘッド」とデータを記録する「プラッタ(ディスク)」で構成されている精密機器です。パーツが物理的に駆動しているため、長期間使用する中で徐々に劣化し、故障しやすくなります。

一般的には3~4年程度がHDDの寿命の目安といわれていますが、動作環境やデータの管理方法などにも大きく左右される点に注意が必要です。

例えば、長時間の連続稼働や負荷のかかる処理を繰り返せば早く故障する可能性が高いですし、1日にわずかな時間しか動かさない場合は長期間使える可能性があります。

また、内蔵HDDと外付けHDDの違いも考慮しましょう。基本的に、内蔵HDDよりも外付けHDDの方が熱や湿度の影響を受けやすいため、寿命が短くなる場合があります。

2 寿命が近くなったHDDに出る症状

HDDの寿命が近くなると、HDD関連のさまざまな不具合が出るようになります。

以下のような症状が出る際は、HDDの劣化や故障のサインであることが多いです。

• データの読み書きが遅いなど、動作が重い

• パソコンの起動に時間がかかる

• 頻繁にフリーズする

• パソコンの動きが遅い

• データが破損する頻度が増える

• エラーメッセージが頻繁に表示される

• データが文字化けする

• 異音や異臭がする

上記のような症状が出た場合は、HDDの寿命が近い可能性があります。寿命が近いHDDは動作が遅くなって作業効率が悪いだけでなく、ある日突然データの読み書きができなくなるリスクをはらんでいるものです。

症状が見られたら、新しいHDDにデータを移動させておくことをおすすめします。

3 HDDが故障する原因は?

HDDの寿命は、使用頻度に加えて環境や外的要因にも左右されます。

ここでは、HDDの寿命を短くしたり、故障を招いたりする原因をご紹介します。

3-1 外からの衝撃

物理的に駆動するパーツがあるHDDは、SSDに比べて衝撃に弱いです。落としたり、ものをぶつけたりして強い衝撃を受けると、内部の駆動パーツが破損して故障することがあります。

衝撃の影響で磁気ヘッドが破損したり、プラッタ部分にコーティングされている磁性体が剥がれたりすると、データの読み書きが行えなくなります。この状態のまま電源を入れるとプラッタに傷(スクラッチ)がつく恐れがあり、破損したデータの復旧も困難になるため注意が必要です。

3-2 熱によるトラブル

HDDは熱にも弱いです。長時間の作業や高温環境への設置、冷却ファンにホコリがたまって排熱できないといった状態などが続くと、オーバーヒート(過熱)を起こす恐れがあります。

オーバーヒートは内部部品の故障の原因となるため、使用環境を見直すことが大切です。

3-3 電源の切断や頻繁なオンオフ

停電やパソコンの強制終了によって電源が急に切れると、磁気ヘッドがディスクにぶつかってしまい、一気に劣化する恐れがあります。急な停電や落雷に備えて予備電源や保護タップを用意しておきましょう。

日頃から正しい方法で電源を落とすことも重要です。

また、パソコンの電源を頻繁に切ったり、入れたりするのも、HDDに負荷をかける原因になります。HDDに関しては、使わない時はこまめに電源を切るのではなく、全ての作業が終わるまで電源を切らない使い方が理想です。

4 HDDの寿命を確認する方法

4-1 機器の状態をチェックする

寿命かどうかを判断する最も手軽な方法は、HDDの状態を確認することです。例えば、パソコンの駆動中に「カラカラ」「カリカリ」などの異音が聞こえたり、以前に比べてパソコンの動作速度が遅くなったりしている場合は、HDDの寿命が近い可能性があります。

定期的に不具合を確認して、異音や異臭、パソコンの動作不良といったトラブルが発生している時は、早急に対処しましょう。

4-2 製造時期を調べる

パソコンの発売時期や外付けHDDの製造番号などから、おおよその寿命を推測できる場合もあります。製造・販売から長期間経っているものは、劣化が進んでいる疑いがあるため注意が必要です。

突然の故障に備えて、データのバックアップを取っておくことをおすすめします。

4-3 自己診断機能やフリーソフトを使う

HDDに搭載されている自己診断機能「S.M.A.R.T.(スマート)」を使えば、目に見えないHDDの状態や異常を確認できます。

自己診断機能を使ってHDDの状態を確認するためには、S.M.A.R.T.情報取得用のソフトウェアのインストールが必要です。

S.M.A.R.T.ではなく、HDDの使用時間や電源の投入回数、温度などの詳細を確認できるフリーソフトを使用して、状態を把握する方法もあります。

ただし、診断ソフトはHDDの正確な寿命を保証するものではありません。診断機能やフリーソフトで正常と判定されていたHDDが、突然故障することも考えられます。

寿命を確認するだけでなく、バックアップなどの対策を行っておくことも重要です。

5 不具合が増えたらすぐバックアップを取っておこう!

万が一HDDが完全に故障してしまうと、データを取り出すのが困難になります。HDDの不具合が多くなったと感じたら、HDDにアクセスできるうちに、データのバックアップを取ることが大切です。

日頃から定期的にデータのバックアップを取っておくと、データ移行の手間を省けます。

6 HDDが寿命を迎えたら専門業者に相談を

HDDが故障して保存していたデータを取り出せなくなった場合は、データ復旧の専門業者に相談することをおすすめします。

寿命で故障したHDDのデータ復旧を自力で試みるのは困難です。個人で何とかしようと試みた結果、さらに状態が悪化することも考えられます。

HDDの障害対応は、確かな実績と豊富な経験、知見を有する専門業者に依頼することが大切です。

7 HDDの寿命を延ばす使い方のポイント

HDDの寿命は、日頃のパソコンの使い方に注意を払うことで延ばせる可能性があります。

HDDを少しでも長く使いたい方は、以下の点を意識してみてください。

7-1 適切な温度の環境で使用する

HDDは熱に弱いため、温度が高い場所で使い続けると、内部に熱がこもって劣化や故障につながる恐れがあります。エアコンで室温を管理する、冷却ファンを増設するなど、熱対策を行いましょう。風通しが良く、直射日光の当たらない場所に設置することもポイントです。

また、パソコンの通気口にホコリがたまるとファンの効果が低くなり、内部に熱がこもりやすくなります。定期的にパソコンや外付けHDDの周りを掃除しておくことも大切です。

7-2 電源の入れっぱなしは避ける

パソコンの電源を入れ続けると、HDDは常にディスクが回った状態になり、余計な負荷がかかります。パソコンの電源を入れっぱなしにするのは避けましょう。

ただし、HDDは起動する瞬間に最も大きな負荷がかかります。必要以上に電源のオン/オフを繰り返すのも厳禁です。

7-3 できるだけ強制終了しない

HDDが動作している時に、パソコンを強制終了するのは避けましょう。強制終了すると回転中のディスクが急停止するため、HDDが物理的に故障するリスクも高まります。必ず、正しい手順でパソコンの電源を切ってください。

外付けHDDをパソコンから取り外す時は、「安全な取り外し」を行うことも大切です。Windowsパソコンの場合、安全な取り外しはタスクトレイ上にある「ハードウェアの取り外し」アイコンから選択できます。

7-4 定期的にデフラグする

HDDにデータを書き込んだり、消したりし続けると、1つのファイルが同じ領域に記憶されず、さまざまな領域に書き込まれる「断片化」が起こります。ファイルを開くのにさまざまな領域を読み込むことになるので、処理が遅くなったり、負荷がかかりやすくなったりします。

断片化したデータを整理して、連続した領域に配置し直すのが「デフラグ」です。定期的なデフラグでデータを整理しておけば、HDDにかかる負荷が減るため寿命も長くなります。

【デフラグを行う手順(Windows 10/11の場合)】

1.タスクバーまたはスタートメニューから「エクスプローラー」を選択し、表示された画面で「PC」をクリックする

2.デフラグしたいHDDを右クリックして、表示されたメニューから「プロパティ」をクリックする

3.「ツール」タブ⇒「最適化」の順にクリックする

4.デフラグを実行するドライブをクリックして「最適化」をクリックすると、デフラグが行われる

故障しかけているHDDでデフラグを行うと、負荷がかかって故障する原因になる可能性があります。すでにHDDの調子が悪い時は、デフラグを行うのは避けましょう。

8 HDDの寿命が疑われる場合は専門業者に相談を

HDDは使い続けるうちに部品が劣化し、やがて寿命がやってきます。使い方次第ではすぐに故障してしまう恐れも捨てきれません。異音などのサインがなく、突然使えなくなることも考えられるので、日頃からバックアップを取ることが重要です。

万が一HDDが故障してしまった場合は、早めに専門業者に相談するようにしましょう。