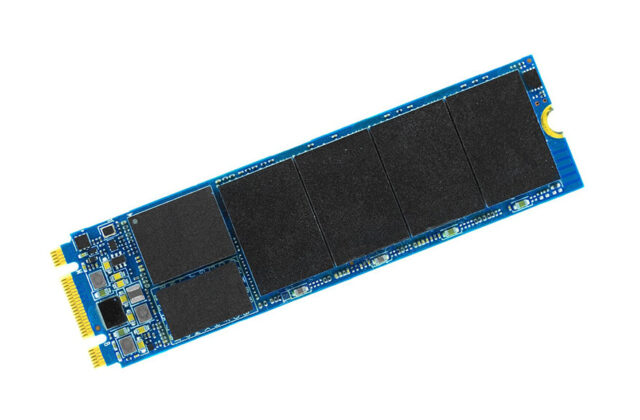

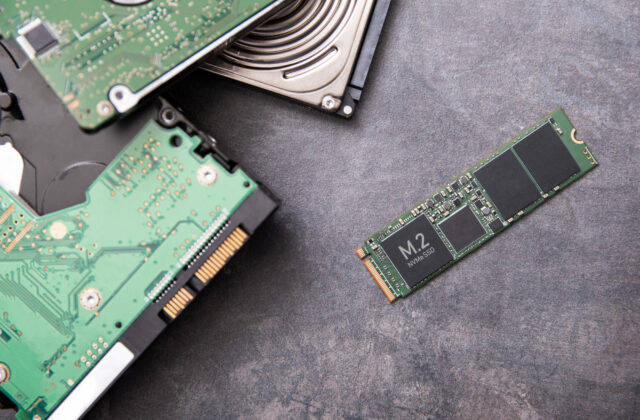

SSD(ソリッドステートドライブ)は、高速なデータアクセスや耐衝撃性の高さから、近年は多くのパソコンや外付けストレージに採用されている記憶媒体です。

一方で、故障が原因でデータが全て消えてしまった際のデータ復旧はHDD(ハードディスクドライブ)よりも難しいとされています。データが消えた、SSDが認識されないといったトラブルに対して誤った対応をすると、データ復旧の可能性が大きく落ちてしまうため注意が必要です。

この記事では、SSDの障害の種類や、データ復旧にあたって注意したいポイントなどをご紹介します。

1 SSDのデータ復旧がHDDより難しい理由

SSDのデータ復旧がHDDよりも難しいとされている理由は、SSDの構造やデータ処理の仕組みにあります。

主な理由としては、次の3点が挙げられます。

1-1 ウェアレベリング機能

SSDは、長寿命化を図る目的でウェアレベリングという仕組みを採用しています。ウェアレベリングとは、フラッシュメモリーチップにある複数の記憶領域(セル)にデータを分散して保存し、読み出し時はバラバラになったデータを集めて再構成するという仕組みのことです。

そのため、データを保存しているセルが1つでも壊れてしまうと、元のデータを取り出すことはできません。

障害が発生した際は、分散したデータを正しく再構成しなければいけないなど、データ復旧に高い技術が求められます。

1-2 TRIM機能

「TRIM(トリム)」と呼ばれる機能が有効になっていると、ファイルを削除した際にデータが保存されていた領域は完全に削除されてしまいます。

HDDであれば、削除したデータは画面上では消えたように見えるだけで、データそのものは残されていました。

一方、TRIM機能はデータを完全削除してしまうため、復元が難しくなってしまうのです。

特に、SSDを搭載したWindows 7以降のパソコンはTRIMがデフォルトで有効化されているため、無意識のうちにデータ復旧ができなくなっている可能性があります。

TRIM機能については、以下の記事で詳しくご紹介しているので、併せてご確認ください。

1-3 データの暗号化

近年のSSDは、セキュリティ強化のために暗号化機能をデフォルトで搭載しているものも多くあります。

暗号化キーを紛失してしまうと、データ復旧の専門業者でもデータを取り戻せない可能性があるため注意が必要です。

また、データ保存の制御方式や暗号化の方式はメーカーによって異なる点も、SSDのデータ復旧が難しい理由として挙げられます。

2 SSDのデータが認識されない3つの原因

SSDが機器に認識されなくなったり、データを読み書きできなくなったりする主な原因は、大きく物理障害と論理障害に分けられます。

データ復旧においては、それぞれの障害を切り分けて判別することが大切です。

2-1 物理障害

物理障害とは、SSD自体が物理的に破損した状態のことです。水没や落下による強い衝撃などが原因で、SSD本体がダメージを受けたケースが該当します。他にも、データの書き込み回数上限を超えたり、経年劣化で寿命を迎えたりして動かなくなるケースや、静電気や落雷などの過電流により動かなくなるケースも考えられます。

また、SSDの動作を制御するファームウェアに障害が発生し、データの容量が正しく認識されない、読み書きが正常に行えないといったケースも物理障害の一種です。ファームウェアアップデートの失敗によって障害が発生することもあるため、アップデートの際は必ずバックアップを取ってください。

SSDが物理的に破損した場合、データ復旧の難易度は非常に高く、個人での復旧はほぼ不可能です。復旧を試みて無理に通電や分解を行った結果、かえって状況が悪化する恐れがあります。

2-2 論理障害

論理障害とは、SSD内部のファイルシステム障害や誤操作によって読み書きができなくなった状態です。内部データの不具合でデータが消えてしまった、誤ってデータの削除やフォーマットを行った場合などが該当します。

データの読み書き中に機器の電源を落としてしまい、読み書き作業が中断された結果、ファイルやドライブを認識できなくなるというケースもあります。

状況によっては、データ復旧ソフトを使って個人で対処できる場合もありますが、物理障害と同様に、かえって状態が悪化する可能性があるため注意が必要です。

2-3 ケーブルやパソコン本体の不具合の可能性も

SSD本体とは関係ないトラブルが原因で、SSDのデータが読み込めなくなっている可能性も考えられます。

例えば、ケーブルの接触不良や断線、パソコン本体の故障などが起きていると、SSDに保存したデータを読み込んだり、新しいデータを書き込んだりすることはできません。

パソコンやケーブルに起因するトラブルであれば、パソコン本体のエラーを修復したり、別のパソコンに接続してみたり、ケーブルの接続を見直したりすると、SSDのデータにアクセスできる可能性があります。

外付けSSDをUSBハブやドッキングステーション経由で接続している時は、直接パソコンに接続し直してみるのも有効です。

3 データ復旧の可能性を高める対処法

SSDは精密機器です。故障の際に誤った対処を行うと、さらにデータ復旧が難しくなる場合もあります。SSDが故障した際に、やってはいけないことを覚えておきましょう。

SSDのデータ復旧の可能性を上げるには、以下を徹底することが大切です。

3-1 すぐに電源を落とす

SSDでトラブルが発生した際は、機器の電源を落として通電しないことが重要です。前述のとおり、SSDの特性上、SSD内部でデータ消去済みと認識されたエリアでは次のデータを書き込む準備が行われます。通電を続けたり、電源のオン/オフを繰り返したりするとデータが上書きされる可能性があるため、すぐに電源を切ることを心がけてください。

3-2 フォーマットは行わない

SSD内のデータを管理する場所が破損したり、機械的な障害が発生したりした時に、「フォーマットが必要です」などと表示される場合があります。表示に従ってフォーマットを実行すると、SSD内部のデータが全て消えてしまうので、可能な限りフォーマットは行わないようにしてください。

フォーマットを促すようなエラーメッセージが表示された時は、操作をキャンセルするなど、慌てずに対応することが重要です。

4 SSDのデータ復旧方法

データ復旧とは、障害により読み込めなくなったり、削除されたりしたデータを復元することです。読み取れなくなったSSDのデータを復元する際は、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。

ここでは、SSDのデータを復旧する方法や、注意点をご紹介します。

4-1 データ復旧ソフトを使う

原因が軽度の論理障害の時は、業者に依頼しなくても、復旧ソフトを使用してデータを復元できる可能性があります。

ただし、SSDのデータ復旧はHDDに比べて難しく、場合によってはデータを完全に失うリスクがある点には注意が必要です。

加えて、重度の論理障害や物理障害は、復旧ソフトでは対応できません。

4-2 データ復旧の専門業者に依頼する

SSDの障害の多くは目で見て確認できないうえに、データ復旧には高度な技術と知識が要求されます。SSD内のデータを安全に取り出したい時は、信頼できるデータ復旧業者に相談するのがおすすめです。

注意が必要なのが、メーカーや修理業者にSSDの修理を依頼するケースです。修理の目的はあくまでSSD本体を使える状態にすることで、データの復旧ではありません。データを取り戻したい場合は、修理の前にデータ復旧業者に依頼することが大切です。

5 SSDのデータ復旧業者の探し方

一口にデータ復旧業者といっても、各業者によってどこまで対応できるかは異なります。技術力が高く、確かな知見を持つデータ復旧業者に依頼することが大切です。

ただし、SSDはHDDとはデータの保存形式が異なります。HDDのデータ復旧実績が豊富だとしても、SSDのデータ復旧に対応できるとは限りません。

業者によっては、データが復旧できなくても高額な追加料金を請求してくるケースなどもあります。

大切なデータを取り戻すために、SSDの実績が豊富で、信頼できる業者に依頼することをおすすめします。

6 重要なデータの復旧は専門業者に相談しよう

SSDは、前触れもなく急に動かなくなったり、データが破損したりすることがあります。物理障害や論理障害を問わず、故障している時はむやみに通電するのは避けましょう。

難易度の高いSSDのデータ復旧は、技術力が高く信頼できるデータ復旧業者に依頼するのが確実です。

また、SSDはいつトラブルが起こるかわかりにくいものです。突然データが消えてしまわないように、定期的にバックアップを取ることも心がけましょう。

データ復旧サービス

データ復旧サービス