コンピュータのストレージデバイスは、長らく磁気メディアが使用されてきました。磁気ヘッドを使い、ディスクやテープなどの磁性体にデータを磁力として記録する方式で、FD(フロッピーディスク)やHDD(ハードディスク)、MO(光磁気ディスク)などが例です。しかし、近年は半導体技術の進歩により、NANDフラッシュメモリを搭載したSSDが主流になりつつあります。

ここでは、パソコン内蔵ストレージとして主流になっているSSDとはどのようなものかをご紹介します。

1 SSDとは

SSDは「Solid State Drive」の頭文字を取った略称で、半導体メモリにデータを保存するストレージのことです。HDDと同様に、機器の内部に取り付ける内蔵SSDと、USBケーブルなどで接続できる外付けSSDの2種類に分けられます。

メモリカードやUSBメモリなども半導体メモリの一種ですが、SSDはそれらよりもデータの読み込み・書き込み処理が高速です。

特に、近年主流となっているNVMe(PCIe)接続のM.2 SSDは1,000MB/sを超える非常に高速なデータ転送速度を誇ります。

また、データの読み書きを電気的に行うため、動作音がしない点も、SSDの特長です。従来は多くのノートパソコンやデスクトップパソコンに搭載されていたHDDとは異なり、物理的に駆動する部品がないため、衝撃に強い点も特長として挙げられます。

2 HDDとの違いから見るSSDの特長

従来のパソコンの多くは、内蔵ストレージとしてHDDを搭載していました。現在もテレビ番組の録画やデータのバックアップなどで使われる記憶媒体ですが、SSDとはどのような点が異なるのでしょうか。

HDDとSSDを比較しながら、SSDの特長をご紹介します。

2-1 スピードや静音性に優れるSSD

HDDは高速回転する磁気ディスクに磁気ヘッドを近づけることでデータの読み書きを行います。

一方で、SSDはフラッシュメモリに電子的にデータを記録する方式です。

物理的に駆動する部品がない分、データの読み書きが高速で、静音性や消費電力の面でもHDDより優れています。

衝撃に強いため、持ち運ぶ用途に適しているのもメリットです。

2-2 大容量が魅力のHDD

HDDは、5TBや6TBを超えるような大容量モデルも多く展開しています。一方で、SSDも昔に比べて容量が増えてきているとはいえ、そこまでの大容量モデルは多くありません。

性能面で優れている分、容量あたりの価格はHDDに比べると高価な傾向にあります。

仕組み上、劣化していく様子がわかりにくく、トラブルが起きた際のデータ復旧がHDDに比べて難しい点もデメリットといえるでしょう。

SSDに保存したデータを守るために、定期的にバックアップを取ることが重要です。

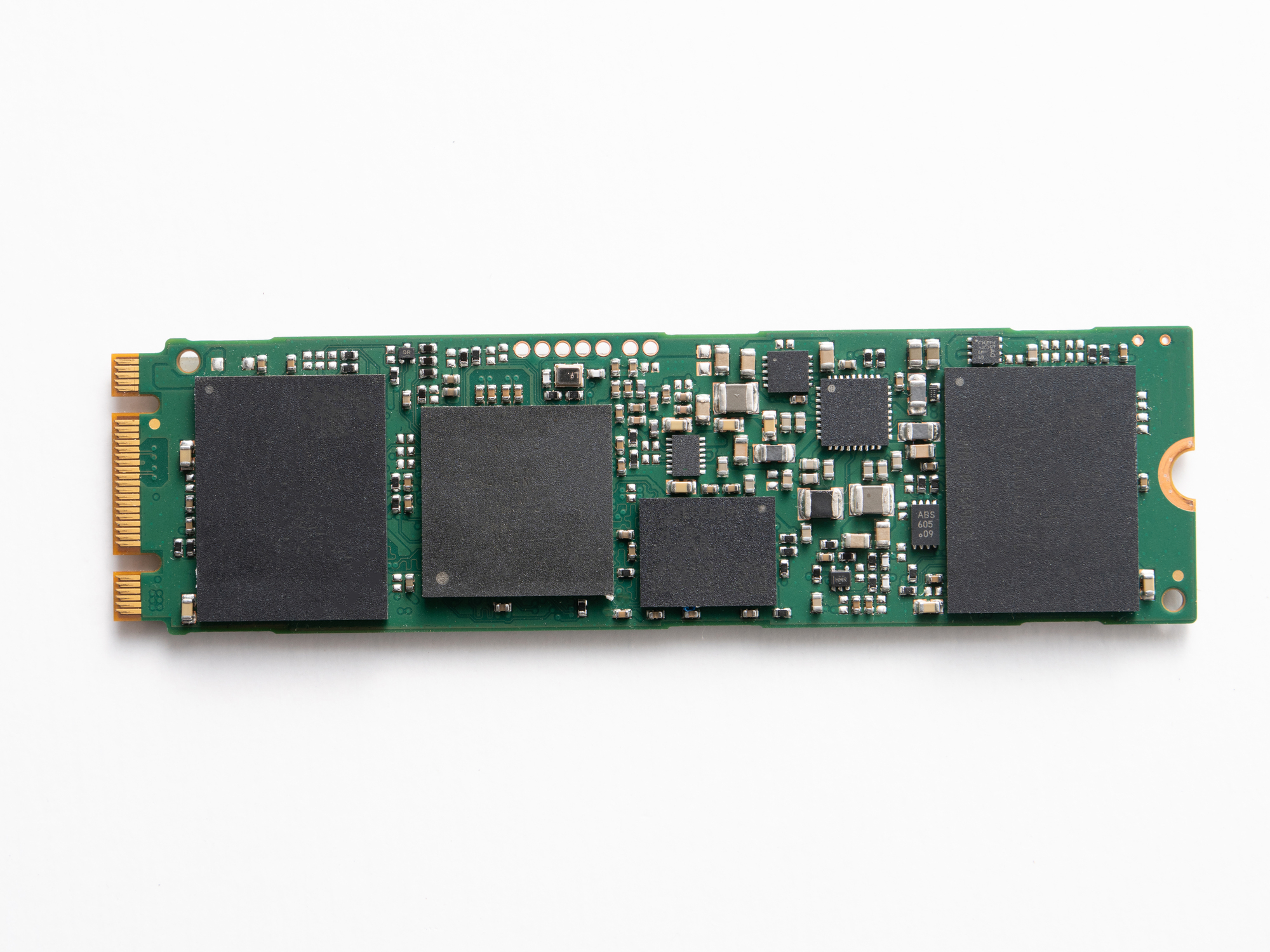

3 SSDの性能を左右するコントローラーの仕組み

SSDの内部構造は【図1】のようになっています。特に重要なのが、データの読み書きを制御するコントローラーの性能です。

コントローラーは主に、以下の3つの役割を担っています。

3-1 ウェアレベリング処理

1つ目がウェアレベリング処理です。NANDフラッシュメモリの書き換え回数には数千~数万回という上限があり、特定のメモリセルにアクセスが集中するとそのセルの寿命が短くなります。

そこで、アクセスするアドレスを拡散して、見かけ上の寿命を延ばす工夫が「ウェアレベリング」です。

このためNANDフラッシュメモリの実際のアドレスとSSD外部から見たセクターアドレスは一致しておらず、書き込まれたファイルはSSD内部のさまざまな場所に分散した状態で記録されています。

データ復旧ではこのアドレスマップを正しく再構築する必要があり、復旧に失敗しないための重要なポイントとなります。

3-2 エラー補正機能

2つ目はエラー補正機能です。NANDフラッシュメモリは消去と再書き込みを繰り返すと徐々に性能が悪くなり、データを保持できる時間が短くなります。さらに、同じセルのデータを繰り返し読み出すことでもエラーが増える傾向があります。

NANDフラッシュメモリへの書き込み時にエラー補正データを生成し、正常にデータを読み出するために補正する仕組みがエラー補正機能です。

つまり、正常に見えるSSDだとしても、内部ではメモリセルの劣化が進行している可能性があります。 エラー率が一定レベルを超えるまではエラー補正が働くものの、しきい値を超えると急速にエラーが多発するため、まるでSSDが突然壊れたかのように見えるのです。

3-3 消去回数の管理

3つ目は各ブロックの消去回数の管理です。NANDフラッシュメモリは複数のページをまとめたブロック単位で消去を行いますが、消去回数によってブロックの寿命が左右されます。

そこで、各ブロックの消去回数を記録し、ウェアレベリング処理では消去回数の少ないブロックを優先的に消去して書き込み処理に使うことで、NANDフラッシュメモリ全体の寿命を延ばしています。

4 SSDの規格ごとの違い

SSDと一口にいっても、形状やサイズから複数の種類に分けられます。

代表的なSSDのインターフェースは、以下のとおりです。

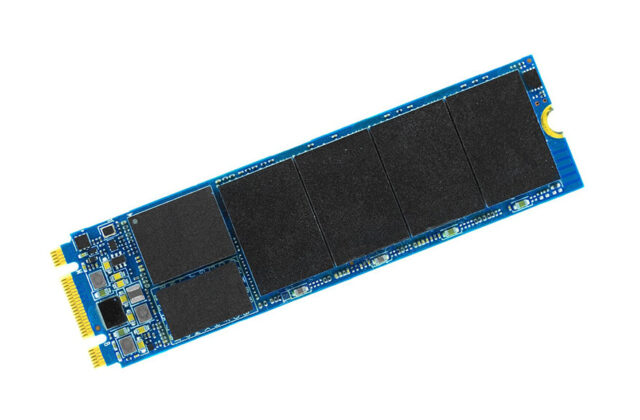

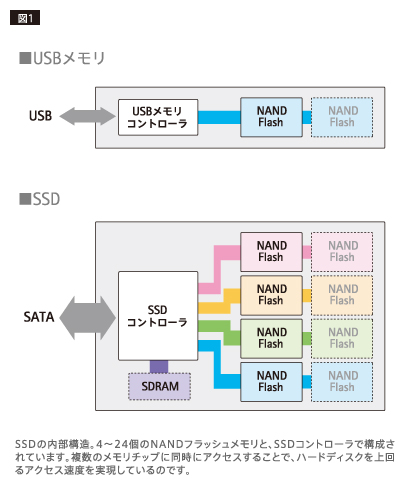

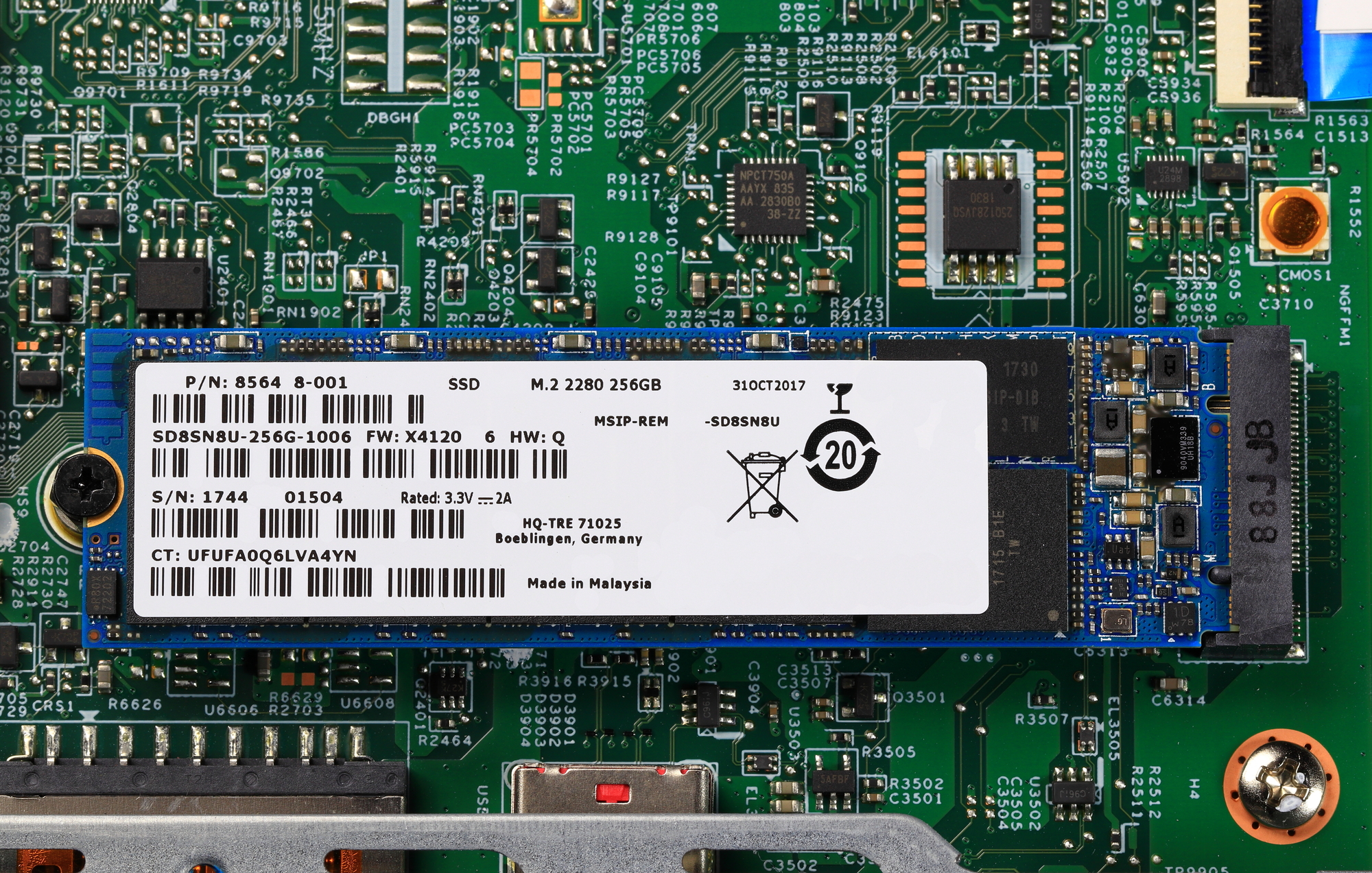

4-1 M.2

コンパクトな形状で、パソコンのマザーボードに直接取り付けられる規格です。NVMe(PCIe)という規格に対応しているM.2 SSDは、非常に高速なデータ処理速度を誇ります。

近年、ノートパソコンやゲーム機をはじめ、多くの機器で採用されています。

4-2 SATA

SATAは、HDDの接続でも使われている規格です。2.5インチSSDと、一部のM.2 SSDで採用されています。

2.5インチSSDはノートパソコン向けのHDDと同じサイズなので、換装しやすい点がメリットです。

ただし、NVMe(PCIe)接続のM.2 SSDに比べるとデータ転送速度は劣ります。

4-3 USB(外付けSSD)

USBケーブルでパソコンやスマートフォンと接続できる、外付けタイプのSSDもあります。

近年は、USBメモリと似たコンパクトな製品も増えてきています。容量が1TBや2TBのモデルも増えてきており、持ち運びやすさと高速なデータ処理を両立させることが可能です。

5 処理速度や耐衝撃性がSSDの魅力

SSDは、従来のHDDやUSBメモリに比べてデータの処理速度に優れているのが魅力です。物理的に駆動する部品がないので衝撃に強いという点もメリットとして挙げられます。

一方で、その仕組み上、SSDは突然データが消えてしまうことも考えられます。大切なデータを守るために、定期的にバックアップを取っておくことが重要です。

また、SSDのデータ復旧はHDDよりも難度が高いとされています。SSDの故障などでお悩みの際は、すぐにデータ復旧の専門業者に相談するのがおすすめです。