SSDは、パソコンの小型化やデータ転送の高速化などに大きく貢献してきたパーツです。しかし、SATAやM.2、2.5インチなど、SSDにはさまざまな規格があります。何がどのように違うのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、SSDの概要や規格の違いなどについてご紹介します。

1 SSDとは?

SSDとは「Solid State Drive」の頭文字を取って略した名称で、データを保存しておくストレージの一種です。円盤状の部品(プラッタ)にデータを書き込んで保存するHDDとは異なり、フラッシュメモリを使用してデータの読み書きを行います。

物理的に駆動する部品がないので、振動や衝撃による破損のリスクが小さく、静音性に優れているのがSSDの特長です。

また、データの転送速度がHDDより高速な点もメリットとして挙げられます。

2 SSDのサイズ(フォームファクタ)の種類

SSDは、本体のサイズや形状から複数の種類に分けることができます。

ここでは、代表的なSSDのサイズや形状について、それぞれの違いと特長をご紹介します。

2-1 2.5インチ

一般的なノートパソコンやデスクトップパソコンで使われているサイズのSSDです。2.5インチSSDでは、SATAと呼ばれるインターフェース(接続規格)が使用されています。HDDと同じ規格で、互換性を持つのが特長です。

2-2 mSATA

SATAをもとにした、mSATAと呼ばれるインターフェースを採用したSSDです。基板形状でコンパクトなのが特長で、マザーボード上のスロットに直接差し込んで使用します。通信速度はSATA接続の2.5インチSSDと同じです。

ノートパソコンの小型化に大きく貢献してきましたが、M.2という後継規格の登場もあり、mSATA SSDを見かける機会はほとんどありません。

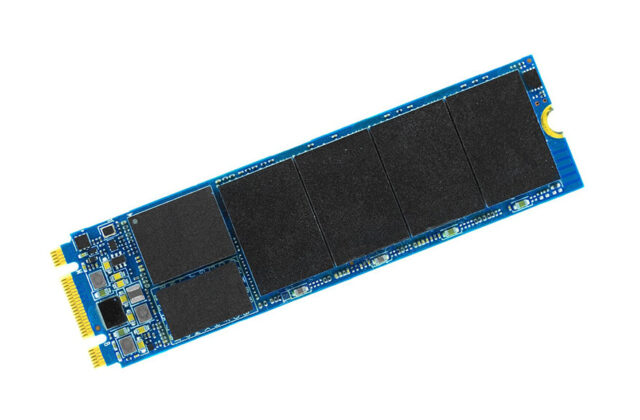

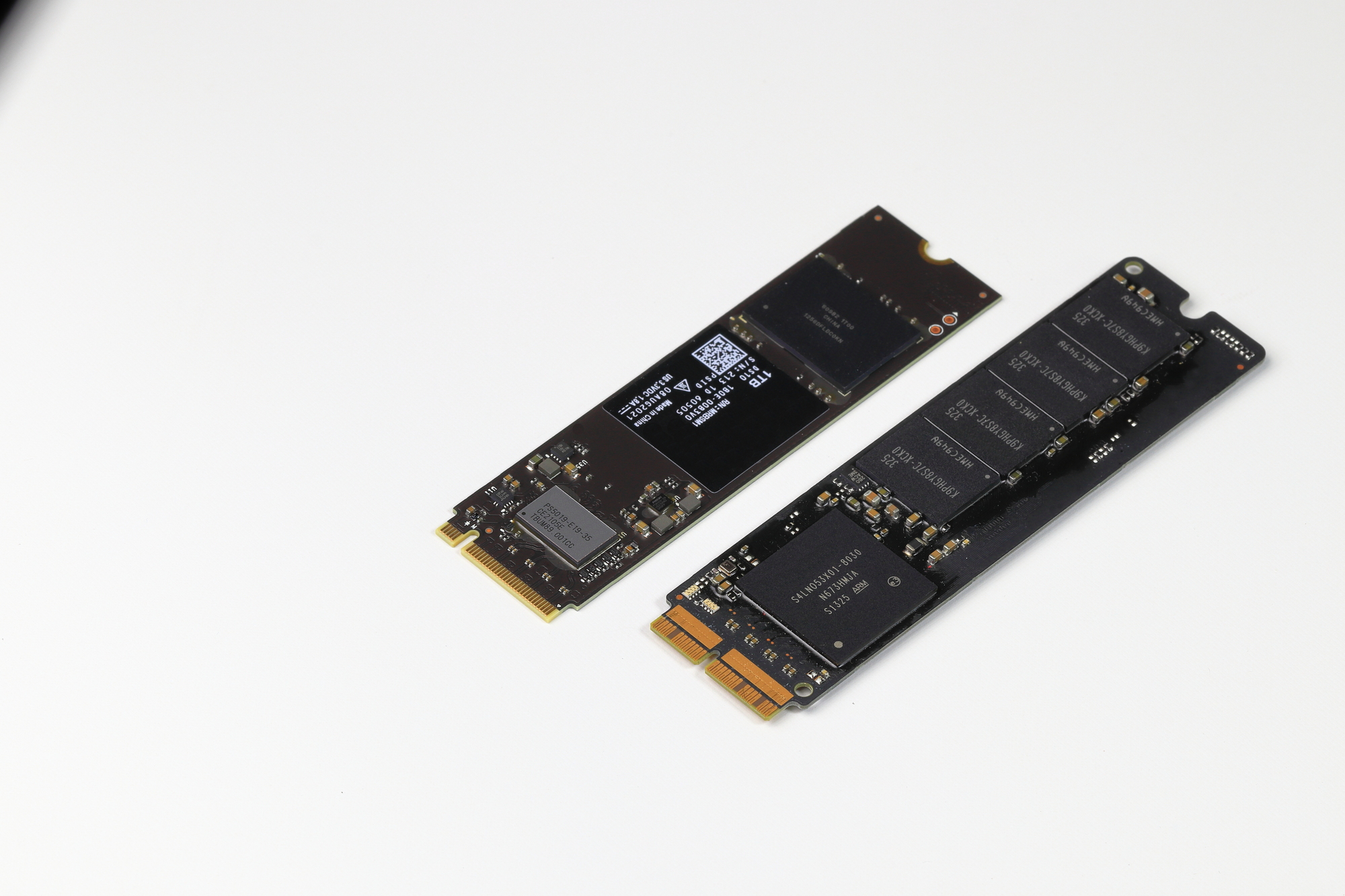

2-3 M.2

mSATAの後継規格で、近年ノート・デスクトップを問わずさまざまなパソコンに搭載されつつあるのがM.2 SSDです。mSATAと同様に基板形状で、マザーボード上のスロットに直接接続して使用します。

基板のサイズには「2242」や「2280」などの種類があり、それぞれの数字から幅と長さを確認することが可能です。

例えば「2242」の場合、22が横幅22mmであることを、42が長さ42mmであることを示しています。デスクトップパソコンでは2280サイズのM.2 SSDが主流です。超小型ノートパソコンや一部の携帯ゲーム機では2230サイズのM.2 SSDが使われています。

3 SSDの接続規格(インターフェース)の種類

SSDは形状やサイズの規格だけでなく、機器と接続する規格(インターフェース)もいくつかの種類に分けられます。

ここではSATAとPCI-eという接続規格の特長をご紹介します。

3-1 SATA

SATAは「Serial ATA」の略で、HDDでも使用されていた接続規格です。データの転送速度によってSATA1.0、2.0、3.0と3世代に分けられ、それぞれの規格上の最大転送速度は、1.0が1.5Gbps、2.0が3Gbps、3.0が6Gbpsとなります。

SATA採用のSSDといえば2.5インチSSDが代表的ですが、M.2 SSDの一部モデルでもSATA接続が採用されています。一般的に転送速度が高速といわれているM.2 SSDですが、SATA接続を採用している製品だと高速にならない可能性もあるため注意が必要です。

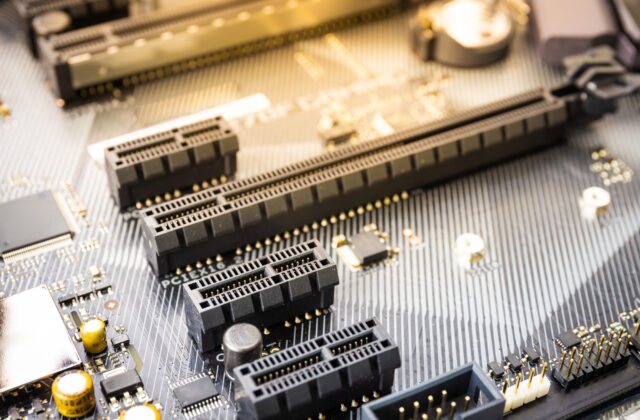

3-2 PCI-e

PCI-e(PCI-Express)は「Peripheral Component Interconnect Express」の略で、パソコンの拡張スロットなどの接続規格です。主にM.2 SSDで採用されていて、通信プロトコルにはSSD用に最適化された「NVMe(Non-Volatile Memory Express)」を使用しています。

従来のSATA接続と比較して、データ転送速度に優れているのが特徴です。例えば、第5世代にあたる「PCI-e Gen5(×1)」規格であれば、理論上のデータ転送速度は最大32Gbpsとなります。SATA 3.0と比較して、理論値でも5倍以上の性能差を誇るということです。

ただし、PCI-e接続を採用したM.2 SSDは高性能な反面、電力消費量が多く発熱も大きくなります。過熱による故障やパフォーマンス低下の恐れがあるので、ヒートシンクなどを使った発熱対策は必須です。

4 SSDに使われているフラッシュメモリの種類

SSDは、NAND型フラッシュメモリと呼ばれる不揮発性メモリ(電源がなくてもデータを保持できるメモリ)にデータを保存しています。

NAND型フラッシュメモリは、1つのセルにどれくらいデータを保存できるかによって種類が異なるため、覚えておきましょう。

4-1 SLC

1つのセルに1ビットのデータを記録するのがSLC(シングルレベルセル)です。データ処理が高速、エラーが起こりにくい、耐久性が高く信頼性に優れるなど、多くのメリットを備えています。

一方で、1セルに1ビットしかデータを保存できないため、容量は少なめです。一般用途では使われておらず、サーバーなどの特殊な用途向けのSSDで採用されています。

4-2 MLC

1セルに2ビットのデータを記録するのがMLC(マルチレベルセル)です。同じサイズでも、SLCより多くのデータを保存できます。

性能や耐久性、価格のバランスに優れていますが、SLCよりも寿命は短くなります。一般ユーザー向けのSSDでも採用されている規格です。

4-3 TLC

1セルに3ビットのデータを記録するのがTLC(トリプルレベルセル)です。MLC以上に大容量ながら、寿命はMLCよりも短くなります。

価格が安価で大容量なため、一般ユーザー向けのSSDでも広く使われています。

また、1セルに4ビットの情報を保存できるQLC(クアッドレベルセル)という規格もありますが、耐久性が必要な用途には向いていません。

5 M.2はスロット形状にも注意

M.2 SSDの場合、対応するスロットの形状にも違いがあり、接続する端子の切り欠き部分が設けられた位置によって「M key」や「B key」、「B&M key」などの種類に分けられます。

機器のスロットの形状がM.2 SSDの端子の形状と合っていない場合、接続できない場合があります。M.2 SSDを選ぶ際は、事前にスロット形状も確認しておきましょう。

6 SSDの規格を知っておこう

SSDは、サイズや接続タイプによって複数の規格に分けられ、規格が異なれば性能にも差が生じる可能性があります。場合によっては、そもそもデバイスに接続できなかったり、接続できても認識されなかったりといった事態も考えられます。

内蔵SSDをケースや機器などに取り付ける際は、どの規格のSSDに対応しているか事前に調べておくことが重要です。

SSDの形状やインターフェースなど、規格の違いについて知識を持っておくと、使用できるSSDを自分で選ぶことができます。

ご紹介した内容を参考に、規格の違いについて知識を持っておくと安心です。